Le saut de Foi

Le saut de foi : « Quand mes chevaux m’enseignent ce que Galilée a risqué »

Il y a des moments où avancer exige autre chose que des preuves ou des certitudes : il faut accepter de croire, d’essayer, d’oser. C’est ce qu’on appelle un « saut de foi ». Cette expression, qui peut sembler religieuse ou mystique, désigne en réalité une expérience universelle : celle de poser un pas dans l’inconnu, sans garantie, mais avec confiance.

Le « saut de foi » (ou leap of faith en anglais) est une notion philosophique qu’on associe surtout à Søren Kierkegaard (philosophe danois du XIXe siècle).

© LGG

Le saut de foi : qu’est-ce que c’est ? Religion ou Philosophie ?

- C’est accepter d’avancer sans preuve, de croire ou d’expérimenter même si la raison ne peut pas tout démontrer.

- Kierkegaard l’appliquait surtout à la religion : croire en Dieu malgré l’impossibilité de le prouver.

- L’expression est devenue plus large : on l’utilise pour toute situation où il faut se jeter dans l’inconnu, faire confiance à l’intuition, au ressenti, ou à une conviction intime.

- Par exemple :

- Changer de métier sans garantie de succès.

- Monter un cheval inconnu, s’en remettre à son ressenti, à la confiance naissante, même si la raison demande de rester prudent.

- Soigner un cheval qui peut réagir violemment, être conscient de se mettre en danger, lâcher la peur pour faire confiance à l’animal, à la relation, à l’instant vivant.

- S’ouvrir à la communication animale : pas de preuve tangible, choisir de faire ce saut dans l’expérience.

Le « saut de foi », c’est donc le moment où on lâche le besoin de preuves pour accepter une possibilité — quitte à se tromper.

Ce n’est pas un lâcher-prise.

• Lâcher le besoin de preuves = accepter d’avancer sans validation rationnelle. Continuer d’agir, sans demander de garantie. C’est actif et volontaire.

• Lâcher prise = arrêter de vouloir contrôler le résultat ou l’issue. Renoncer à tenir les rênes. C’est plus passif, un abandon du contrôle.

Mon dernier ouvrage : « Je fais confiance à mon cheval et il me le rend bien ».

© LGG

Dans « Je fais confiance à mon cheval », je montre que cette confiance n’est pas de la naïveté : c’est un acte conscient, une prise de risque assumée, une foi en l’autre malgré l’incertitude.

Je ne peux pas prouver à l’avance que ça va marcher, mais je choisis quand même d’y croire, et ce choix ouvre un monde de possibles.

La communication en présentiel avec mes chevaux demande ce saut de foi : ce moment où l’on lâche les certitudes rationnelles pour faire confiance, pleinement, à l’autre être vivant.

Croire, même quand la raison réclame des garanties, et avancer malgré tout.

© LGG

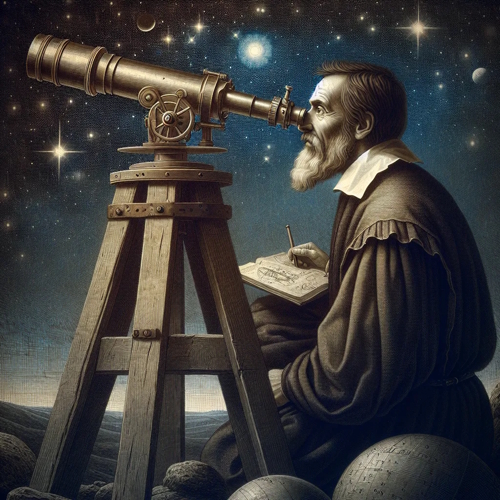

Le saut de foi chez les chercheurs ?

Chez les chercheurs, on parle moins de « saut de foi » (trop lié à la philosophie et au spirituel) et plus de "pari, d’intuition ou d’hypothèse audacieuse".

En science, il y a deux niveaux :

- Le terrain du mesurable et du vérifiable : là, pas de foi, tout doit pouvoir être testé, reproduit, validé par les pairs.

- Le moment créatif en amont, quand un chercheur ose une hypothèse que rien ne prouve encore. Là, oui, il y a une forme de « saut » : il choisit de croire à une piste, de suivre une intuition, parfois contre le scepticisme ambiant.

© LGG

- Exemples :

- Les explorateurs qui partent chercher une nouvelle terre sans preuve que ça existe encore : Marco Polo au XIIIe, Christophe Colomb au XVe

- Einstein qui imagine la relativité avant que les expériences ne la confirment au XXe.

- Fleming qui remarque une moisissure sur ses cultures et décide de croire que ça peut mener à un médicament (pénicilline) au XXe.

En science, on appelle ça plutôt intuition scientifique, parier sur une hypothèse, ou encore prendre un risque intellectuel.

La différence avec le « saut de foi » spirituel :

• En science, on revient ensuite à la preuve.

• En foi (religieuse, spirituelle, intuitive), on accepte qu’il n’y aura peut-être jamais de preuve.

Dans tous les cas, avancer demande parfois d’oser sans certitude.

© LGG

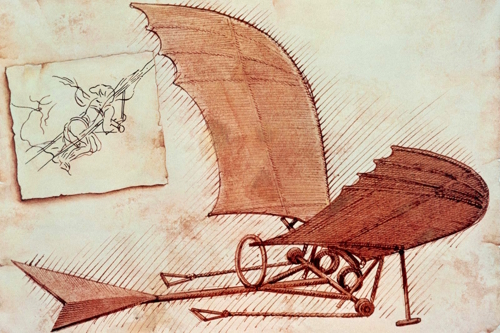

Le saut de foi chez les inventeurs ?

Un inventeur :

• Part souvent d’une intuition, d’un rêve, d’un besoin ressenti,

• Se lance dans une tentative sans savoir si ça marchera,

• Investit du temps, parfois de l’argent, et surtout beaucoup d’énergie avant la preuve.

C’est du saut dans l’inconnu.

- Exemples :

- Léonard de Vinci - XVe : Il imaginait des machines volantes, des sous-marins, l’anatomie humaine avec une précision jamais vue… sans preuve, ni validation scientifique de son époque. Son saut de foi était celui d’un visionnaire.

- Edison et l’ampoule XIXe : des milliers d’essais avant de trouver le filament juste, mais à chaque fois il fallait croire que ça finirait par marcher.

- Marie Curie XIXe : elle manipulait du radium sans savoir où cela la mènerait, mais avec la conviction d’avoir ouvert une voie.

- Les frères Wright XXe : tout le monde riait de leur idée de voler, ils ont quand même construit leur drôle de machine à ailes.

© LGG

On pourrait dire que l’inventeur vit de « sauts de foi pratiques » : il croit à quelque chose qu’il n’a pas encore en main, mais qu’il va matérialiser.

La mécanique est :

• Je ne sais pas si ça marchera,

• Je choisis d’y croire quand même,

• Et ce choix crée le chemin.

Le danger dans le saut ou le saut de la mort !

Accepter d’avancer sans preuve, de croire ou d’expérimenter même si la raison peut finalement tout démontrer n’aboutit pas toujours à une reconnaissance : parfois cette démarche n'est pas respectée et « le sauteur » est rejeté.

| Galilée XVIIe : • Galilée n’a pas seulement eu une intuition (la terre tourne autour du soleil), il a aussi pu la démontrer avec des preuves scientifiques. • Mais ce n’est pas la science qui l’a condamné, c’est la Foi institutionnelle (l’Église). C’est un paradoxe fascinant : Galilée a fait un « saut de foi » scientifique — croire à sa découverte malgré l’opposition — a pu la démontrer scientifiquement - et il a été écrasé par une autre Foi, dogmatique, qui refusait de lâcher ses certitudes. |

Cela montre que le danger du « saut de foi » n’est pas seulement de se tromper, mais aussi de déranger un système qui n’accepte pas d’autres vérités.

© LGG

Définition du Saut de Foi

Un saut de foi (ou d’hypothèse, ou d’invention) c’est :

- Accepter d’entrer dans l’inconnu,

- Avancer sans garantie,

- Se mettre en jeu malgré l’absence de preuve immédiate.

Ce contraste entre Léonard et Galilée montre que le saut de foi n’a pas toujours le même visage : il peut être l’élan créatif qui devance son temps, ou le courage de défendre une vérité qui dérange l’ordre établi.

À travers Léonard de Vinci ou Galilée, on voit combien le saut de foi peut prendre des formes différentes. Il ne concerne pas que les grands noms de l’Histoire.

Dans nos vies ordinaires aussi, il se manifeste, parfois de manière très intime.

Pour moi, il a souvent pris la forme de la confiance donnée à un cheval : accepter de me laisser guider, sans preuve ni certitude, dans une relation où je pouvais aussi me mettre en danger.

Du saut de foi à la communication animale à la question universelle du scepticisme

© LGG

Totalement dans ce cadre, j’ai accepté de tenter une expérience nouvelle et de me mettre en position d’écoute, malgré mon bagage cartésien : j’ai demandé une communication animale à distance avec mon cheval Ultra.

Au lieu que ce saut soit reconnu comme une démarche courageuse et légitime, je me suis retrouvée renvoyée au rôle de “blocante”.

• J’ai fait ma part (curiosité, ouverture, expérimentation, paiement),

• La démarche n’a pas été respectée et j’ai été exclue du processus sous prétexte que mon doute paralysait — alors qu’en réalité mon doute faisait partie intégrante de l’expérience.

Pourquoi ?

C’est un peu comme si un chercheur ou un inventeur confiait une idée à un laboratoire, et qu’on lui répondait : « Comme vous n’êtes pas sûr à 100%, cela empêche notre recherche de fonctionner ».

Alors que… l’incertitude est justement la base de la recherche, de l’exploration et de l’invention.

La source de ma déception n’est pas le résultat de la communication animale en elle-même mais l’accusation de ma position légitime d’expérimentatrice sceptique comme responsable de la faiblesse de la communication à distance.

Car la relation, la confiance, la franchise, le respect mutuel entrent dans toutes mes démarches autour et avec les chevaux. C’est comme si on m’accusait de tricher pendant que je faisais un saut de foi.

Le scepticisme, le doute, la recherche de la vérité et de la compréhension.

© LGG

Une démarche spirituelle ou intuitive peut-elle (ou non) intégrer le doute, la critique constructive, la curiosité prudente ?

En communication animale, mais également en pédagogie, recherche, relation au cheval, entreprise, et dans la vie de tous les jours :

- Que fait-on du doute de l’autre ?

- Que voit-on comme une attaque, ou comme une opportunité d’aller plus loin ?

Quelle est la posture humaine face à l’incertitude ? Quand le doute devient-il un obstacle… ou une richesse ?

Conclusion

Le saut de foi n’est pas une abdication de la raison, mais une manière d’accepter que la raison ne peut pas tout démontrer. Qu’il s’agisse des intuitions d’un inventeur, du courage d’un chercheur face au dogme, ou d’un simple cavalier qui choisit de faire confiance à son cheval, le saut de foi est ce moment fragile et puissant où l’on se met en mouvement malgré l’incertitude.

Et peut-être est-ce là que réside la force du saut de foi : ouvrir un chemin là où l’esprit seul hésite, et permettre à l’expérience de donner, après coup, sa propre preuve, ou peut-être pas.